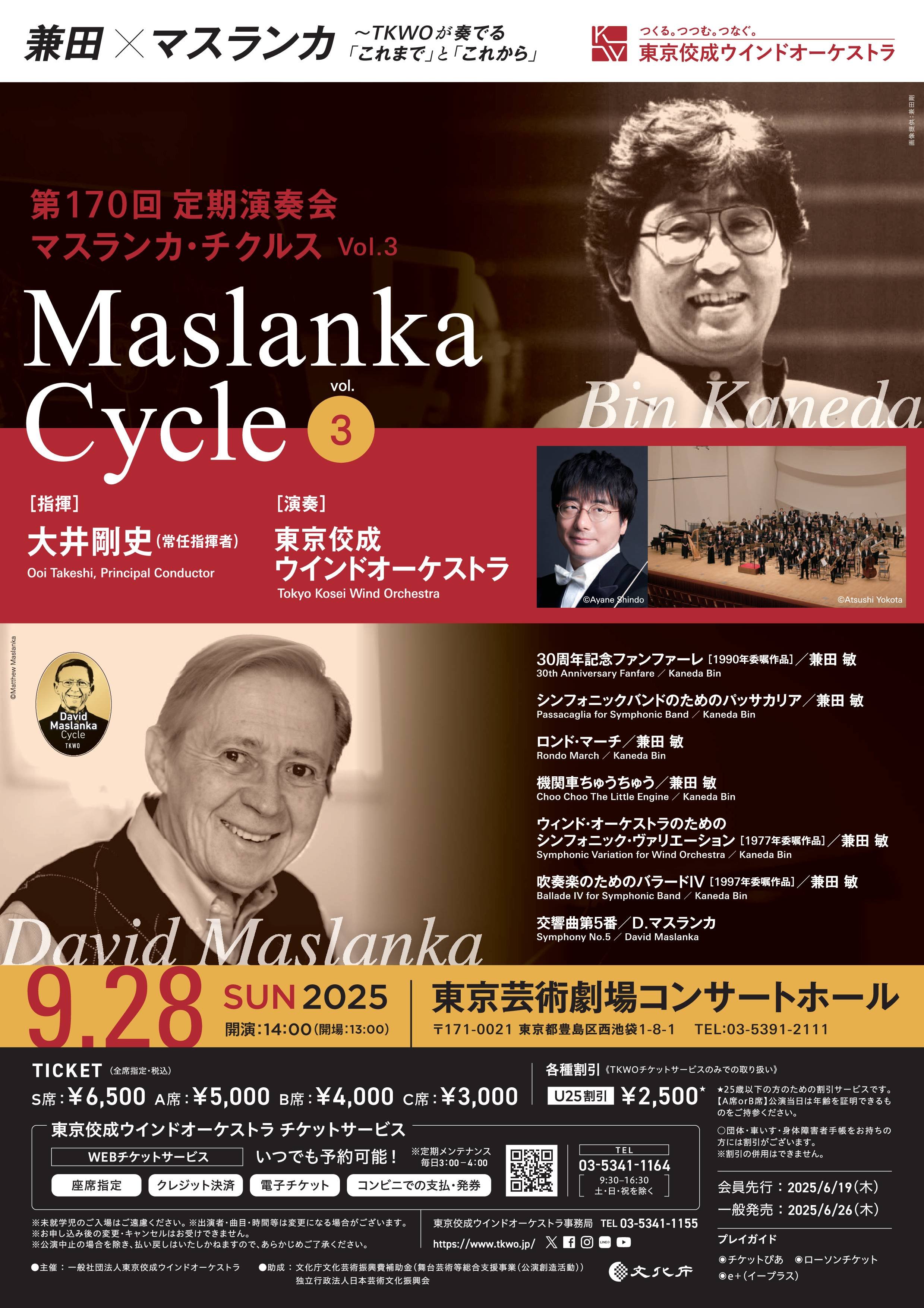

9月28日に開催される東京佼成ウインドオーケストラ第170回定期演奏会。常任指揮者・大井剛史のタクトのもと、前半は日本吹奏楽界のレジェンド、兼田敏(1935-2002)の生誕90年を記念した特集プログラムをお届けします。

この演奏会を前に、大井剛史は、兼田敏の生涯にわたる友人であった作曲家・保科洋のもとを訪ねました。東京藝術大学の同級生として出会い、時に四畳半一間で共に暮らし、卒業後も互いの創作活動を最も身近で見てきた保科氏。その口から語られる兼田敏の人物像は、驚きと発見、そして深い友情に満ちていました。ときに笑いを交えながら、思い出の扉がゆっくりと開かれていきます。

四畳半から始まった「兄弟以上」の関係

十二音技法の時代と、ガーシュウィンへの傾倒

「ちきしょう、やりやがったな」―― パッサカリアに見た反骨精神

ひねくれ者で、照れ屋で、そして誰より優しい

四畳半の共同生活から始まり、時にライバルとして切磋琢磨し、そして誰よりも互いを理解する親友として続いた二人の関係。保科氏が語る数々のエピソードは、兼田敏という音楽家の、一筋縄ではいかない人間的な魅力を鮮やかに浮かび上がらせてくれます。

9月28日の第170回定期演奏会では、大井剛史と東京佼成ウインドオーケストラが描き出す兼田敏の音楽の向こうに、保科氏が語ってくれた一人の音楽家の「肖像」が立ち現れるはずです。どうぞご期待ください。